Tout est désormais clair : L’Algérie et la Mauritanie, deux grands voisins du Mali, soutiennent les Groupes armés terroristes (GAT) au Mali. Ils s’inscrivent dans une stratégie complexe de soutien et de manipulation des groupes djihadistes, qu’ils exploitent pour asseoir leurs ambitions régionales, tout en cultivant une influence néfaste dans tous les pays de la Confédération des États du Sahel.

Ces accusations ne viennent pas uniquement de discours politiques ou de rumeurs circulant dans les médias. Elles trouvent leur source dans des rapports d’instituts spécialisés, d’analystes géopolitiques, de journalistes d’investigation et même de responsables politiques africains qui dénoncent, preuves à l’appui, les liens entre certains appareils d’État, notamment en Algérie, et la prolifération des mouvements terroristes dans la région sahélo-saharienne.

L’Algérie : un voisin encombrant et manipulateur

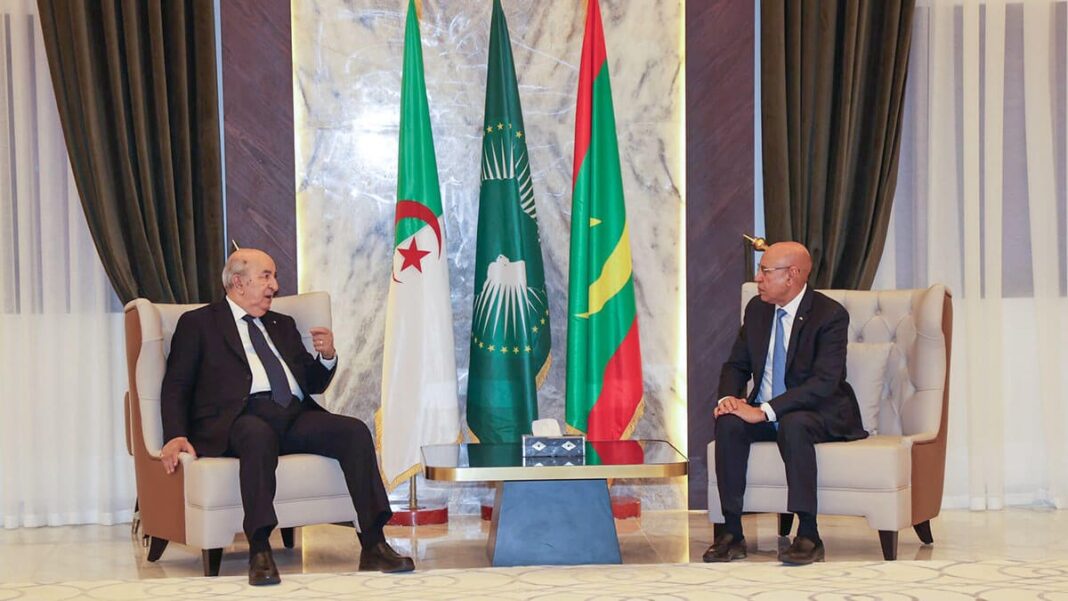

L’Algérie, plus grand pays d’Afrique par sa superficie, partage des frontières immenses avec la Mauritanie, le Mali, le Niger et la Libye. Officiellement, Alger se présente comme un acteur incontournable de la stabilité régionale. Ses dirigeants ne cessent de rappeler leur expérience dans la lutte contre le terrorisme depuis la « décennie noire » des années 1990, où le pays fut ravagé par les violences islamistes.

Cependant, derrière cette façade de respectabilité diplomatique, plusieurs sources affirment que le régime militaire algérien entretient une stratégie de double jeu. D’un côté, il verrouille une partie de ses frontières et mène un discours sécuritaire musclé. De l’autre, il maintient volontairement des zones de porosité permettant à certains leaders djihadistes de se réfugier en Algérie lorsqu’ils se sentent menacés au Mali.

Cette attitude alimente de graves soupçons : l’Algérie cherche à instrumentaliser les groupes armés maliens et sahéliens pour affaiblir ses voisins et conserver un rôle dominant dans les négociations régionales. Le cas du chef terroriste Iyad Ag Ghali, fondateur du groupe Ansar Dine et aujourd’hui leader du Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM), en est l’illustration la plus parlante. Plusieurs témoignages évoquent ses passages fréquents en territoire algérien, où il bénéficierait de protections implicites.

Des relations diplomatiques tendues avec Bamako et Niamey

Le Mali et le Niger, principaux États victimes des exactions terroristes, ne se privent plus de dénoncer cette duplicité. Ces deux pays, qui ont récemment renforcé leur souveraineté en rompant avec la tutelle militaire française et en s’ouvrant à de nouveaux partenariats sécuritaires, accusent Alger de jouer un rôle déstabilisateur.

Les tentatives médiatiques du régime algérien de se présenter comme médiateur neutre et promoteur de paix au Sahel se sont heurtées à un désaveu officiel de Bamako et Niamey. L’Algérie, loin d’être perçue comme une puissance stabilisatrice, est désormais considérée comme complice d’une insécurité chronique, alimentant les séparatistes touaregs et entretenant des connexions troubles avec les réseaux djihadistes.

Cette réalité explique en partie pourquoi les relations bilatérales entre Alger et ses voisins immédiats sont aujourd’hui au plus bas, à l’exception notable de la Tunisie, qui reste l’un des rares pays avec lequel Alger conserve une entente politique.

Le facteur russe et l’accusation d’un corridor ukrainien

L’affaire prend une dimension encore plus préoccupante lorsqu’intervient la Russie, nouvel acteur majeur du Sahel. Longtemps alliée de l’Algérie, Moscou a récemment durci son ton à l’égard du régime algérien, allant jusqu’à l’accuser d’être impliqué dans le transit d’équipements et de combattants étrangers, notamment ukrainiens, vers le Mali.

Selon Alexandre Ivanov, directeur de la Ligue des officiers de sécurité internationale russe, des zones frontalières entre l’Algérie, la Mauritanie et le Mali serviraient de couloirs logistiques permettant à des combattants ukrainiens, ainsi qu’à du matériel militaire y compris des drones d’atteindre des groupes armés actifs dans la région.

Dans un entretien à l’agence russe TASS, Ivanov a révélé que les diplomates ukrainiens en poste à Alger et Nouakchott utilisent leur statut diplomatique pour couvrir des opérations clandestines de transfert de matériel militaire et de formateurs. Cette affirmation confirme que la Mauritanie et l’Algérie jouent un rôle de facilitateurs indirects dans l’implantation de réseaux étrangers au Sahel.

Pour Moscou, il ne s’agit pas simplement d’un fait divers : cette stratégie viserait à fragiliser les États africains ayant choisi une voie souverainiste en se libérant de l’influence occidentale. Le Mali et le Burkina Faso, explicitement cités, sont les principales cibles de cette campagne de déstabilisation.

La Mauritanie : entre neutralité affichée et duplicité stratégique

La Mauritanie, qui partage plus de 2 000 kilomètres de frontière avec le Mali, occupe une position géographique cruciale. Officiellement, Nouakchott se présente comme un État neutre, relativement stable dans un Sahel en proie aux turbulences. Ses autorités revendiquent d’ailleurs une expérience réussie dans la lutte contre le terrorisme à l’intérieur de leurs frontières, grâce à des politiques sécuritaires strictes et à des programmes de réinsertion.

Mais selon plusieurs analystes, cette image est trompeuse. La Mauritanie est une zone de transit et de négociation pour divers acteurs, y compris des diplomates ukrainiens cités par Ivanov. Les réseaux clandestins profitent de la façade diplomatique et de la relative discrétion du régime mauritanien pour opérer des transferts sensibles à destination des groupes armés maliens.

Cette ambiguïté nourrit des critiques croissantes : Nouakchott est en réalité un acteur passif-complice, tolérant sur son territoire des mouvements qui fragilisent le Mali voisin, tout en cherchant à sauver son image internationale de partenaire « fiable » de l’Occident et de l’Union africaine.

Une trahison historique

L’histoire entre le Mali et l’Algérie rend cette situation encore plus douloureuse. Lors de la guerre de libération algérienne, le Mali fut l’un des plus solides soutiens du peuple algérien, offrant bases arrières, logistique et même le sacrifice de ses fils dans la lutte contre le colonialisme français. Cette fraternité, forgée dans le sang et la solidarité, aurait dû cimenter une alliance indestructible.

Or, aujourd’hui, la réalité est amère : l’Algérie abrite ou protège des mouvements séparatistes touaregs maliens et ferme les yeux sur les activités de leaders djihadistes comme Iyad Ag Ghali. La Mauritanie, de son côté, accepte d’être une plateforme de transit pour des puissances extérieures qui alimentent le terrorisme au Mali.

Une question s’impose alors avec force : comment expliquer qu’après tant de solidarité historique, l’Algérie et la Mauritanie participent, directement ou indirectement, à la déstabilisation du Mali ?

(Correspondance particulière)